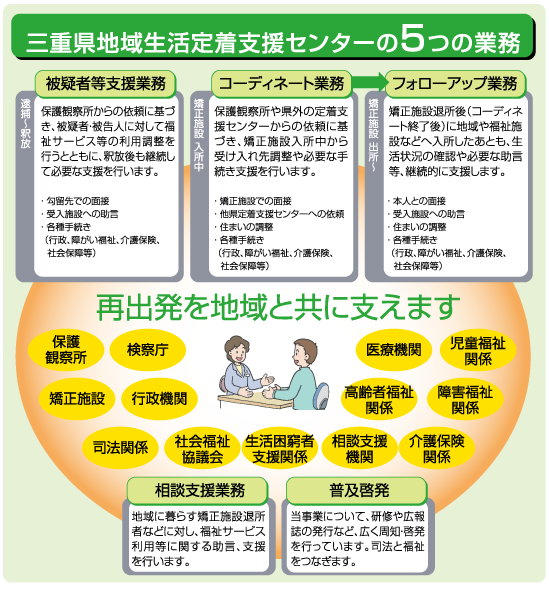

三重県地域生活定着支援センターでは

5つの業務を行っています。

<コーディネート業務>

保護観察所や県外の地域生活定着支援センターからの依頼に基づき、矯正施設(刑務所、少年院)にいる間から面接等を行い福祉サービス等に係るニーズを把握し、市町等と調整を行ったうえで受け入れ先施設等を決定するとともに、各種手続きの申請や手続きの支援を行います。

<フォローアップ業務>

コーディネート対象者に対する出所時の迎え、福祉サービス等の申請支援、生活状況の確認、受け入れ先施設や本人に対する相談や助言、住まい先の移行支援、関係機関との連携等を行います。

<被疑者等支援業務>

保護観察所からの依頼に基づき、刑事司法手続きの段階にある被疑者・被告人等に対して、面接(面会)を行い、釈放後に速やかに地域で生活ができるように受け入れ先施設等の調整や福祉サービスの利用に関する必要な手続き等の支援を行います。

<相談支援業務>

高齢又は障がいのある罪を犯した方のうちセンターが福祉的な支援を必要とすると認める方の福祉サービス等の利用に関して、本人またはその関係者からの相談に応じて、助言その他必要な支援を行います。

<普及啓発活動>

業務を円滑かつ効果的に実施するために必要な役割や連携を行い、支援ネットワーク構築につとめます。また地域生活定着支援センターの事業について、広く周知や啓発活動を行います。

センター パンフレット

センター パンフレット つながり・・・第16号

つながり・・・第16号 つながり・・・・第15号

つながり・・・・第15号 つながり・・・・第8号

つながり・・・・第8号 つながり・・・・第6号

つながり・・・・第6号